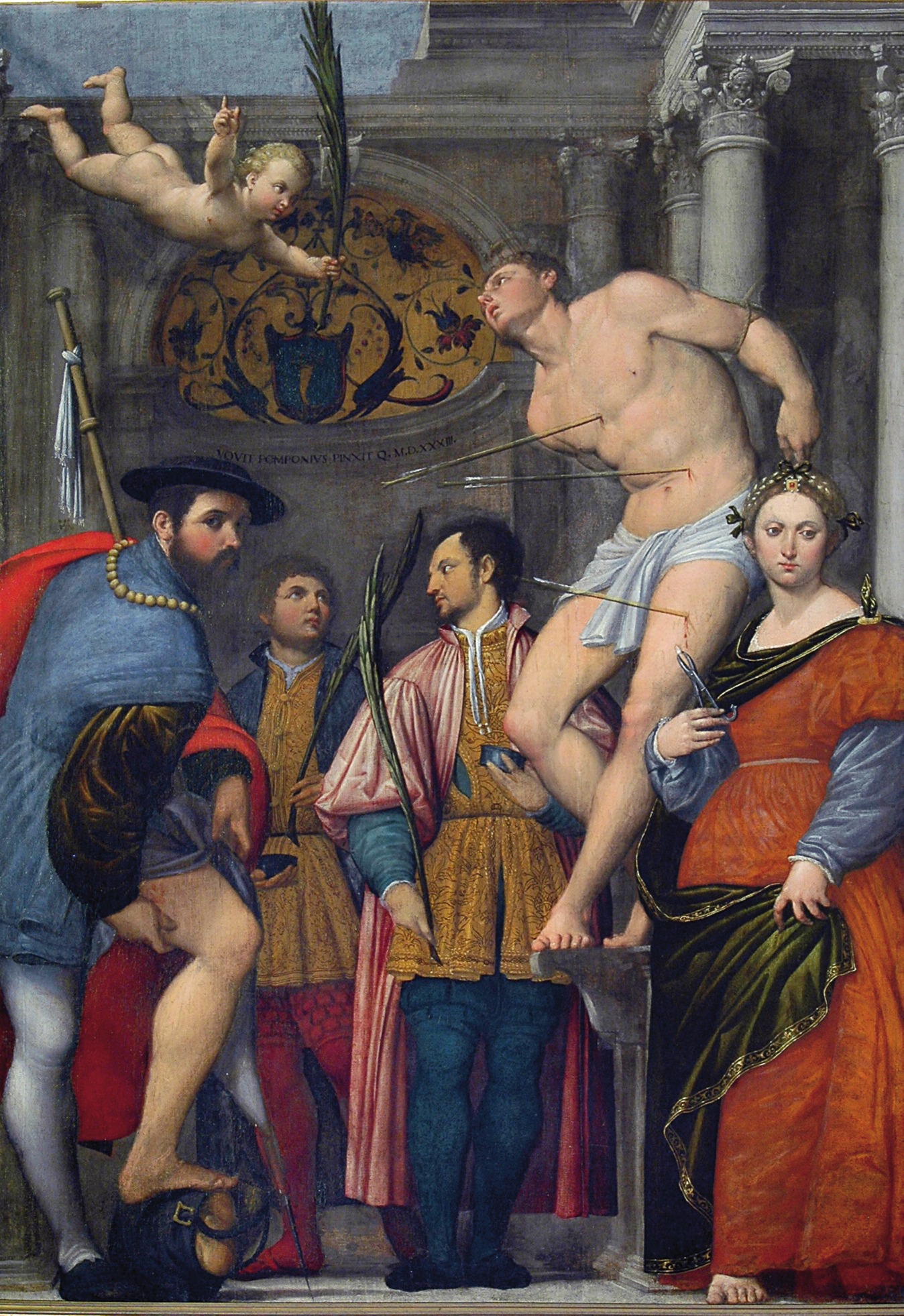

Nacque nel 1505 a Motta di Livenza, da Leonardo della Motta e Natalia Amalteo, di cui prese il cognome, illustre nel mondo delle lettere, ebbe un fratello, Girolamo, che sappiamo essere stato pittore (così è chiamato in un paio di documenti), ma del quale non è nota la produzione artistica. Si sposò una prima volta con una nobile fanciulla, Orsina Sbroiavacca che ben presto, già nel 1531, lo lasciò vedovo con una figlia, Virginia, ed una eredità di duecento ducati che Girolamo di Sbroiavacca si impegnò a pagargli in rate annuali di cinquanta ducati. Vedovo non proprio inconsolabile, dopo aver corteggiato, forse invano, Caterina, una fanciulla di Gemona cui dedicò alcuni scritti abilmente nascosti nei filatteri di profeti, santi e sibille che andava dipingendo nella chiesa di S. Giovanni di quel luogo, P. trovò presto consolazione tra le braccia della figlia di Giovanni Antonio Pordenone, Graziosa, «pudicissimae iuvenis», che sposò nel 1534. Fu l’inizio della sua fortuna, giacché il suocero e maestro, non solo dotò la figlia di un ricco corredo e di ben trecento ducati (tra i beni mobili «un dezeal d’arzenti, un curadente d’arzento, una corda d’ambro»), ma favorì gli sviluppi di una carriera artistica che già si mostrava avviata al successo. Anche questo matrimonio fu però di breve durata per la repentina morte di Graziosa. P. si risolse quindi a prendere di nuovo moglie: fu la volta di Lucrezia, «pudica figlia» dell’udinese Giovanni Nicolò Madrisio, speziale. La sposa portò in dote duecentocinquanta ducati, P. in controdote gliene assegnò cinquanta. Era il gennaio del 1541. Dal matrimonio nacquero cinque figliole, Elisabetta, Amaltea, Filomena, Quintilia e Gabriella. ... leggi Neppure Lucrezia sopravvisse al marito e così il pittore nel 1570 impalmò una vedova veneziana, l’onesta e ricchissima (porta in dote ottocento ducati) «madona Angiola fiola del quondam spectabile misier Appolonio masser relicta in primo matrimonio del quondam misier Piero Rizzo olim fiol de misier Antonio». Non fu l’ultima moglie dell’A., che, di nuovo vedovo, si risposò nel 1574 con una giovane donna di Udine, Nicolosa Agresta. Non rimangono ritratti o memorie particolari delle consorti del pittore, ma certamente ad esse egli si ispirò nel dipingere i volti femminili di tanti suoi quadri: sono quelli di sante dalle belle fattezze che si ripetono con insistenza nei suoi dipinti e che non possono essere derivate da un modello ideale quanto dal volto amato delle sue donne. La cospicua documentazione esistente, fatta di patti dotali, di compravendite di case e terreni, di perizie, in misura maggiore di quanto non lo sia quella relativa alle opere d’arte, sembra rendere ragione all’assunto di Paolo Goi, secondo il quale «esce dalla massa delle carte un Amalteo diverso da quello che la critica si limita a considerare: un Amalteo sensale, commerciante, perito, pubblico amministratore, addetto alle pubbliche relazioni e alla fine pittore». Questa del resto era stata anche l’opinione del suo primo biografo, Federigo Altan di Salvarolo, che chiudeva le Memorie intorno alla vita del pittore con queste parole: «Fu il nostro Amalteo d’ottimo costume, di molta pietà, e di particolare distrezza nel maneggio degli affari fornito». Come pittore, Pomponio fu fecondissimo: di lui ancor oggi rimangono numerosissime opere di cavalletto, per la quasi totalità di soggetto sacro, ed alcuni vasti cicli d’affreschi che decorano chiese, palazzi e case del Friuli. Genero, discepolo e collaboratore del Pordenone e a sua volta suocero di pittori quali Sebastiano Secante, che ne sposò la figlia Virginia, e Giuseppe Moretto, marito di Quintilia, è stato negli anni oggetto di numerosi studi che non solo hanno allargato notevolmente il corpus delle sue opere, ma anche rivisitato il giudizio del Vasari, inizialmente con qualche esagerazione, in positivo o in negativo, poi in maniera più meditata. Convincente il giudizio di Vittorio Querini, secondo il quale «siamo indubbiamente di fronte ad un provincialismo pittorico, ove le collocazioni compositive tra Giovanni Antonio e Pomponio raggiungono, a volte, forme robustamente manieristiche, ma spesso l’Amalteo sa trarre in molte sue opere accenti di inusitata ed originale coerenza pittorica, di schiettezza compositiva non più friulana, bensì veneta». La componente veneta, a dir la verità, non è stata fino ad oggi sufficientemente indagata, ed anzi viene del tutto esclusa da Menegazzi per il quale «passate in rassegna le opere certe di Pomponio e compiuta una ricognizione di quelle esistenti allora nel territorio, ben circoscritto alla regione friulana, a parte il modesto sconfinamento lungo la direttrice Belluno-Ceneda-Treviso, dove il pittore ha operato, [… si deve] escludere un determinante e rilevabile apporto della pittura veneta, non solo, ma anche quello di qualsiasi altra scuola italiana che non sia stata mediata attraverso l’opera del Pordenone». Ma a Venezia il pittore visse ed operò, come già ricorda il Vasari, e in ogni caso va rilevato che il Pordenone morì nel 1539, quando P. era poco più che trentenne: non è quindi pensabile che gli ulteriori suoi cinquant’anni di attività, se pure trascorsi in una patria del Friuli fin troppo legata alla tradizione, siano stati vissuti nel solo ricordo dell’arte del suo primo maestro, anche se è vero che almeno per un decennio si trovò a dover portare a compimento, tra l’altre sue personali commissioni, opere dal Pordenone ideate ed anche in parte da lui iniziate. Caterina Furlan nota come l’A. si mantenga «fedele per oltre mezzo secolo all’applicazione di schemi e formule pordenoniani, pur mostrando di accogliere a volte (specie nella fase tarda di attività, protrattasi fino al 1588), suggerimenti esterni probabilmente pervenutigli attraverso la circolazione di disegni e stampe». Vale la pena infine di meditare sul giudizio espresso da Goi e Metz, per i quali egli è «un pittore senza storia e con varia tenuta di quota». Com’è successo anche ad altri artisti, gli esordi dell’A. nel mondo dell’arte hanno mostrato doti qualitative non sempre in seguito superate: sfatata la leggenda, nata dall’erronea lettura di un documento, che egli fosse un pittore provetto già a dodici anni, lo vediamo comunque muoversi con assoluta sicurezza nelle prime opere rimasteci, sia nei pochi lacerti di affreschi del 1529 della distrutta decorazione del palazzo del consiglio dei nobili, a Belluno, che costituisce la prima opera attribuibile all’A. come pittore indipendente, sia nella pala con La Discesa dello Spirito Santo della parrocchiale di Castions di Zoppola (1532), affollata oltremodo ma bene impaginata, sia in quella con S. Sebastiano con S. Rocco, i SS. Cosma e Damiano e S. Apollonia del duomo di San Vito al Tagliamento (1533) che risente della poetica pordenonesca e veneta ad un tempo e presenta un sicuro impianto architettonico. All’interno di un tempio con colonne ed abside, i personaggi, che si dispongono su piani sfalsati con un certo gusto scenografico e sicure conoscenze prospettiche, mostrano varietà di atteggiamenti e felici individuazioni ritrattistiche (in S. Rocco vediamo il presunto autoritratto del pittore; il volto di santa Apollonia si può ipotizzare sia quello della moglie Virginia da poco scomparsa). La pala con l’Incredulità di Tommaso della chiesa parrocchiale di Usago, databile in questo stesso periodo, con Cristo al centro della composizione sullo sfondo di un drappo sostenuto da angeli in volo e con ai lati gli apostoli disposti in due gruppi simmetrici, testimonia ancora l’interesse del pittore per i motivi architettonici: il bel soffitto rinascimentale dell’ambiente in cui si svolge la scena è riquadrato in lacunari con rosette al centro. Questi richiamano il lavoro che P. si apprestava ad eseguire nel 1533, quando dalla confraternita di S. Giovanni Battista in Gemona venne chiamato ad ultimare la decorazione del soffitto a lacunari della chiesa con Patriarchi, Profeti, Sibille, Apostoli, Evangelisti e Santi, lavoro iniziato nel 1521 dall’udinese Gaspare Negro, le cui pitture (14 lacunari) non avevano soddisfatto i committenti, per essere le figure, come scrive il Baldissera «condotte con crudezza di disegno e di colore, con cartelle portanti in caratteri gotici il nome, onde li dicevano in paese d’autore tedesco». Era il 1533: l’A. dipingeva quarantadue lacunari, in cui sembra che abbia inserito tutto il repertorio di ritratti, e non è poco, in suo possesso. Si tratta di immagini per lo più costruite con grande forza, ritratti maschili e femminili non banali e non stereotipi, contenuti entro tondi dai quali spesso escono, apprezzabili per la pluralità di fattezze, per i veristici particolari (un calamaio, un libro, un piatto, un coltello), per la ricchezza cromatica: ancor più oggi, dopo che l’attento restauro, seguito alla loro rimozione dal luogo originario distrutto dal terremoto del 1976, ne ha migliorato la leggibilità. Non solo il pittore dà prova di grande capacità tecnica, ma si diverte anche ad inserire nei filatteri tenuti in mano da alcuni personaggi frasi «amatorie e sentenze epicuree». Il Baldissera, che ebbe modo di leggerle tutte, scrive di profeti «i quali, altri con gravità presentano, altri con mosse audacissime svolgono e sembrano scagliare i rotoli e i volumi quasi volessero atterrire il popolo prevaricatore con le minacce d’un’ira onnipotente, invece salutano gli amici, le amanti, l’amore, le braciole e il formaggio». Come i volti costituiscono un repertorio cui attingere in seguito, così assumono notevole importanza le grottesche, per lo più monocrome, intorno ai tondi. Animali di fantasiosi bestiari, personaggi zoomorfi che sembrano appartenere alla sfrenata fantasia di Bosch (si vedano ad esempio i cassettoni con la raffigurazione del profeta Isaia o della sibilla Eritrea), canestri di frutta, elementi vegetali di ogni genere, costituiscono un personale bagaglio culturale del pittore, solo in minima parte derivato dal Pordenone, e paiono anticipare in maniera superba soluzioni più avanti riprese, peraltro, in maniera più sobria e certamente meno scanzonata. Su commissione del patriarca Marino Grimani nel 1534, anno in cui sposò Graziosa figlia del Pordenone, dipinse i cinque scomparti del parapetto dell’organo della cattedrale di Ceneda con Storie relative a S. Tiziano, condotte con estrema semplicità di linguaggio, quasi “fumetti” d’epoca ad uso di fedeli devoti ma non certo acculturati, nelle quali assume grande rilievo l’ambientazione paesaggistica di veneta fattura, con castelli in lontananza tra verdi colli e rilievi appena accennati. Per la comunità di Ceneda il pittore ancora lavorò, decorando intorno al 1535 le pareti della Loggia comunale, con ariosi affreschi di carattere allegorico-didascalico (Giustizia di Traiano, Giudizio di Salomone) probabilmente ideati da Giovanni Antonio Pordenone. A questo proposito tuttavia gli studiosi hanno espresso pareri contrastanti: alla luce della documentazione, anche grafica, esistente, questo ciclo pittorico, oggi in cattive condizioni di leggibilità, non tanto però che non vi si apprezzino ancora la vivacità del raccontare oltre che brani di notevole bellezza, si presenta come problematico sia per quanto riguarda le modalità di collaborazione tra i due artisti sia per la cronologia dell’intervento e l’attribuzione di alcuni studi ad esso collegati. Anche per altri cicli pittorici, del resto, non è sempre facile distinguere il ruolo del Pordenone ideatore ed iniziatore del lavoro da quello dell’A. che lo continua e lo porta a compimento. Tutta di mano dell’A., nonostante il Cohen abbia ipotizzato la collaborazione del Pordenone, è la decorazione dell’arco trionfale e del coro della chiesa dei Battuti di San Vito al Tagliamento, che impegnò il pittore per un decennio almeno, a partire dal 1535, e che gli valse le lodi del Vasari secondo cui dipinse «con tanto bella maniera e sodisfazzione d’ognuno, che ha meritato dal reverendissimo cardinale Maria [recte Marino] Grimani, patriarca d’Aquilea e signor di S. Vito, esser fatto de’ nobili di quel luogo». È la prima impresa di vasto respiro ideata dall’A. che dipinse episodi della vita della Vergine nelle pareti laterali, fatti biblici nei pennacchi e, nella cupola emisferica, il Padre Eterno benedicente tra un turbinio di angeli, santi, profeti, sibille e l’Assunzione di Maria in cielo cui assistono, da basso, gli Apostoli. La scenografica e spettacolare composizione porta a compimento la poetica del trentenne artista, incline, quanto il maestro, a scene d’effetto fin troppo affollate e ad una certa magniloquenza, non sostenuta però dalla forza del colore, nella costruzione delle figure che sono peraltro possenti, ariose, mosse e trattate con buona proprietà. Un certo spazio viene lasciato alla descrizione del paesaggio, né mancano piacevoli inserti di domestica quotidianità (la donna che con il “buinz”, un bastone ricurvo, porta i secchi d’acqua, il bambino che gioca con un cagnolino, un gatto che posa la zampina sul cesto degli attrezzi per filare). Manca però, ed è un difetto che caratterizzerà gran parte delle sue opere, la vita, la partecipazione viva dei personaggi agli eventi di cui pur sono protagonisti, così che il tutto si configura in termini di inane messa in scena. Caratteri similari hanno gli affreschi della chiesa di Santa Croce a Casarsa iniziati nel 1536 (gravemente danneggiati nel bombardamento subito dalla chiesa nell’ultima guerra) e quelli della chiesa di S. Maria delle Grazie a Prodolone (1538-42): anche in quest’ultimo ciclo dedicato alla vita della Vergine l’abile costruzione ed organizzazione dello spazio si accompagna ad un gigantismo di matrice pordenonesca. Le scene risultano meno compatte che a San Vito, anzi, com’è nell’episodio con La Nascita della Vergine, si svolgono in orizzontale. Ma dappertutto, e nella volta del coro particolarmente, lo spazio è sovraffollato di figure e la decorazione esuberante, tanto da essere visivamente disorientante. Un gusto per l’“horror vacui” che costituisce uno dei limiti del pittore. Di certo più controllate nella forma e nel colore sono le pale d’altare, come quella della chiesa di S. Caterina a Tolmezzo del 1537 (interessanti i ritratti delle sante) o del duomo di Cividale del 1546, una splendida Annunciazione che costituisce uno dei più alti raggiungimenti dell’arte dell’A., per la piacevole ambientazione (un tempio romano dalle possenti colonne aperto su un dolcissimo paesaggio veneto con boschi, montagne, paesi e castelli), l’eleganza e la sobrietà delle figure, i realistici particolari e, non ultimo, il grappolo di angeli entro nuvole a sostenere l’Eterno Padre in volo, in cui non si fatica a vedere la matrice pordenonesca. L’improvvisa e misteriosa morte del Pordenone a Ferrara nel 1539 non fu priva di conseguenza per l’A., non tanto per ciò che concerne l’evoluzione della sua poetica, quanto per il fatto di dover portare a termine opere già iniziate dal suocero o comunque a lui commissionate. È il caso dell’importante ciclo di affreschi che copre pareti e volta del coro della parrocchiale di Lestans, la cui esecuzione, affidata al Pordenone nel 1525 (rimangono ancora alcune scene a lui riferibili), venne completata dall’A. tra il 1535 ed il 1546; o dell’organo della chiesa di Valvasone, per il quale il suocero aveva steso il contratto nel 1535 e quindi abbozzato i dipinti delle portelle (all’esterno, la Caduta della manna, all’interno il Sacrificio di Isacco e il Sacrificio di Melchisedec), ultimati in seguito dall’A. La stesura larga e “facile”, l’uso di colori talvolta smorzati, fanno in un primo momento pensare che la maggior parte dell’esecuzione sia dovuta al discepolo, ma la forza dei personaggi, la loro robustezza, il dettato magniloquente che si avverte come sottofondo della composizione inducono a ritenere che almeno nelle linee essenziali le pitture siano state concepite dal Pordenone. A conferma, notevole appare la differenza tra questi dipinti e quelli, di debole fattura, degli scomparti della cantoria, commissionati all’A. nel 1551. In questo periodo di intensa operosità si inserisce il grandioso ciclo di affreschi nel coro della chiesa di Santa Croce a Baseglia (1544-50), uno dei lavori in cui meglio che altrove è possibile valutare appieno limiti e grandezze del pittore: da una parte una esuberante decorazione, un gigantismo spesso vuoto, un eccessivo affollamento che impedisce all’occhio, disturbato da un turbinio di personaggi, vesti, gesti, colori di spaziare e godere liberamente le scene; dall’altra, indubbia capacità tecnica, volti e corpi costruiti spesso con proprietà (nobilissima la figura simboleggiante la Carità), deliziosi particolari veristici che animano le scene o riempiono gli spazi dei pilastri o dei sottarchi, modelli aulici nelle grottesche e soprattutto apprezzabili virtuosismi prospettici, come nel caso della scena in cui Cristo viene inchiodato alla croce, che tanto ricorda la Deposizione di Cremona del Pordenone ma anche la Grande Passione di Dürer. Pittore alla moda, praticamente senza concorrenti in terra friulana, l’A. ricevette commissioni di lavoro da ogni parte, soprattutto di soggetto sacro, che lo videro operare con diverso impegno e realizzare pertanto opere alterne per qualità stilistica: così, tra l’altro, nei dipinti per le chiese di Varmo (1542), San Martino al Tagliamento (1547), Sedegliano (1553), Motta di Livenza (nel duomo, 1556 e nella chiesa di S. Maria delle Grazie, ora a Treviso, 1564), Maniago (1558), Francenigo (1564), Arzene (circa 1565), Castions di Zoppola (post 1565), Campomolino (1568) ed in quelli per il duomo della sua città, San Vito al Tagliamento: pala con la Resurrezione, 1546, portelle dell’organo, 1566 (Lavanda dei piedi, Samaritana, Maddalena) e scomparti del parapetto con storie dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia, condotte con fare vivace e fresco in cui si legge, oltre a un fondamentale pordenonismo, l’eco del manierismo veneto. Pregevole il dipinto del duomo di Pordenone, una Fuga in Egitto (1565) la cui particolare iconografia pare tratta dai Protovangeli dello pseudo-Matteo e di Giacomo (la palma che si piega per consentire alla Madonna di raccogliere i datteri, la figura maschile che conduce l’asina); molti gustosi particolari animano la scena, collocata in un paesaggio da fiaba, quali la singolare presenza di animali (un cane, un leprotto, un cardellino, una civetta e altri volatili, un unicorno, un leone accovacciato, una pantera) e gli inserti relativi al mondo classico. Notevole l’attività a Udine: intorno al 1545-47 eseguì per la chiesa di S. Francesco un dipinto con l’Estasi di S. Francesco (oggi nel museo cittadino) già ricordato dal Vasari con parole ammirate; nel 1555 dipinse le grandi portelle dell’organo del duomo (La cacciata dal tempio all’esterno, la Guarigione dello storpio e la Resurrezione di Lazzaro all’interno), fin troppo concitate nel movimento ed esuberanti nella forma; nel 1568 affrescò insieme con Giovanni Battista Grassi le pareti del salone del parlamento del Castello di Udine con episodi di storia allusivi all’eroismo (La battaglia di Malgariti, L’assedio di Aquileia da parte delle truppe di Massimino il Trace), la cui lettura è purtroppo compromessa da uno stato di conservazione non ottimale dovuto anche all’uso di una tecnica “nuova”, quella dell’olio su muro, possibile causa dell’alterazione del colore. Il ricco ed emozionante contenuto ben si confà allo spirito del pittore e ne esalta le doti di impaginatore: nel primo episodio, di certo fedele al dettagliato racconto fatto al pittore dal committente Filippo Bragadino che aveva capitanato l’impresa, corpose figure di Turchi e Cristiani che lottano in mare e in terra, violente e acrobatiche tor sioni di corpi ed improbabili scorci convivono insieme in uno scenario dominato dagli alti bagliori delle fiamme delle navi che bruciano e dalle dense volute di fumo che si sprigionano. Nel secondo, si vedono catafratti guerrieri in primo piano davanti alle mura di una Aquileia medioevale, e un campo militare, con le tende ed una impressionante moltitudine di soldati. Da sottolineare la capacità del pittore di “tenere” lo spazio e la meticolosa attenzione al particolare, che non va tuttavia a scapito della visione d’insieme e della concitata drammaticità dell’evento. Non è questa l’unica opera di committenza pubblica nella capitale della patria del Friuli: nel 1574 il pittore venne chiamato a dipingere, sempre per il castello, sede del luogotenente veneto in Friuli, un telero che raffigura Il Redentore in gloria, i SS. Marco, Giorgio e Lorenzo, il luogotenente Girolamo Mocenigo e tre deputati della città: opera importantissima per l’interessante, bellissima veduta prospettica della città al centro, con le mura che la cingono, l’ordinata distesa dei tetti delle povere case con tanti comignoli che sembrano brillare al sole, e i più significativi edifici descritti con attenzione: la chiesa di S. Pietro Martire, la torre dell’orologio, il massiccio campanile e il gotico duomo, il cinquecentesco palazzo-castello alto sul colle. È la prima veduta pittorica della città: costituirà il prototipo per gli incisori del Sei e Settecento. Ancora per il duomo di Udine dipinse un’Ultima Cena di grandi dimensioni (oggi nel Museo della città) da collocarsi nel presbiterio (1574), opera di maniera ma pregevole per i molti simpatici particolari e perché vivacemente ambientata all’interno di un animato palazzo friulano. Del 1576 infine è un dipinto con la Pietà per il Monte di pietà cittadino, un’opera dall’insopportabile pietismo che introduce agli ultimi anni di attività dell’A., nei quali si assiste per lo più a stanche ri proposte di precedenti tematiche, a figure costruite a memoria, ma ben lontane, per forza e colore, da quelle del periodo migliore. Si vedano in proposito la Deposizione del duomo di San Vito del 1577, la Decollazione di S. Giovanni Battista dello stesso anno nella parrocchiale di S. Giovanni di Casarsa, il Martirio di S. Pietro nella chiesa di tale titolo a Udine (1578), la Madonna col Bambino in trono e i SS. Giacomo e Antonio abate del duomo di Portogruaro (1583) che pure ha qualche pregio. Morì a San Vito al Tagliamento, divenuta la sua città, il 9 marzo 1588 e venne sepolto in S. Lorenzo, nella tomba che si era preparato fin dal 1541.

Girolamo Amalteo, di cui si hanno notizie dal 1510 circa al 1543 fu suo fratello. Le fonti ricordano la collaborazione con P. per le pitture del presbiterio della chiesa di S. Maria dei Battuti di San Vito, una tavola con la Madonna con Bambino e affreschi su una casa adiacente al duomo di San Vito: opere perdute.

Quintilia Amalteo (notizie 1541-1611), una delle figlie di P., si dedicò alla pittura. Nel 1570 sposò il pittore Giuseppe Moretto. Nel 1590 nel castello di Porcia eseguì il ritratto della moglie del conte Enea (di recente identificato con il Ritratto di una contessa Porcia conservato presso i Civici musei di Udine e per lungo tempo attribuito ad Apollodoro di Porcia) e quello di una sorella della stessa.

Nessun commento