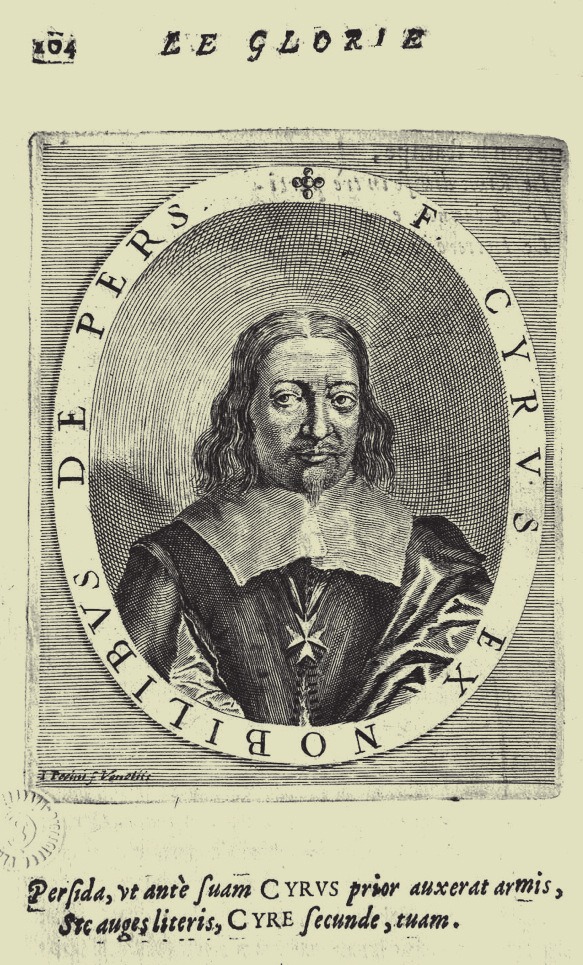

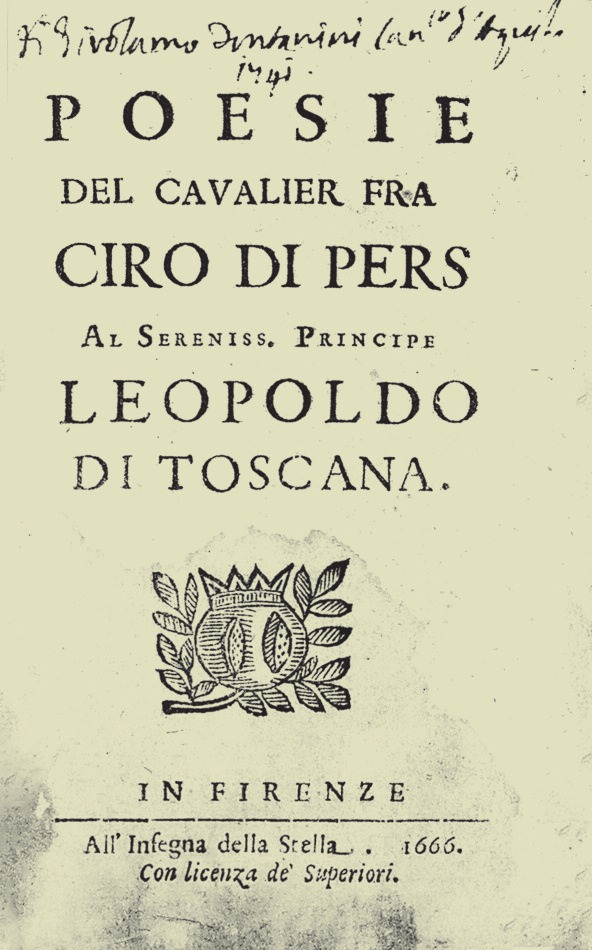

C. nacque nell’avito castello di Pers il 17 aprile 1599. Dopo la prima severa educazione condotta sui classici e su Petrarca e Tasso, sotto la guida di Iginio di Maniago, C. intraprese gli studi superiori a Bologna, dove visse dal 1613 al 1618, anno nel quale la morte del padre lo costrinse a rimpatriare. Nella città felsinea, C. entrò in amicizia con Claudio Achillini e Girolamo Preti, assistette forse alla rappresentazione della tragedia Il Tancredi (Cocchi Bologna, 1614) di Ridolfo Campeggi, e frequentò le lezioni di filosofia di Melchiorre Zoppi che nel 1617 pubblicò il trattato d’amore Plafone. Conobbe il cardinale Luigi Capponi ed entrò nei salotti delle famiglie Malvezzi e Mancini. Del 1617 fu il suo esordio nella Coronatione del doge genovese Giovanni Giacomo Imperiali (Il principe cristiano ombreggiato nella chiesa catedrale di Genova, s.e., s.a.). Al ritorno a casa, C. si innamorò di Taddea di Colloredo, cugina per via di madre, e la chiese in sposa. Delusa la richiesta, C. entrò nell’ordine gerosolimitano nel 1626. Nel 1627 compì un viaggio a Malta, dove soggiornò fino al 1629, assumendo le insegne dell’ordine e partecipando a una spedizione contro i Turchi in rapida avanzata nel Mediterraneo e nei Balcani. In questo viaggio, fece sosta a Ferrara dove incontrò Ercole Trotti, a Bologna dove probabilmente conobbe Fulvio Testi, e in Toscana: a Pisa frequentò l’Accademia dei Disuniti per la quale compose l’ode Fileno racconsolato. Giunto a Malta non si dedicò solo alle armi: compose A Iola, in cui rimpiange Nicea, al mondo Taddea, e gli ameni paesaggi della regione natia, e la Risposta di Polinice ad Argia, replica epistolare in terza rima alla lettera di Pietro Michiele sul tema di Edipo. ... leggi Il rimpatrio avvenne in uno dei momenti più difficili della storia italiana. A nord imperversava uno dei più cruenti scenari della guerra dei trent’anni: Spagnoli e Imperiali da una parte, e Francesi dall’altra, cioè cattolici contro cattolici, erano in guerra per il possesso del Monferrato e la successione del ducato di Mantova. Intanto la carestia svuotava le città e colpiva duramente le campagne; e con l’arrivo dei Lanzichenecchi scoppiò la peste. C. avvertiva, anche nell’ardua isola di neutralità dichiarata dalla Repubblica di Venezia, un penoso sentimento di rovina incombente e di decadenza irreversibile delle sorti della penisola; e se nell’ode L’Italia avvilita smaschera i termini della propaganda storico-politica del potere in un paese impoverito e diviso, ne L’Italia calamitosa, lamentazione in strofe libere e rime irrelate, sviluppa la petrarchesca canzone Italia mia, ben che ’l parlar sia indarno, partendo però da un angoscioso smarrimento interiore («Chi mi toglie a me stesso? / qual novello furor m’agita il petto? / chi mi rapisce?», suona l’incipit). In particolare, L’Italia calamitosa ci consente di leggere l’insofferenza che C. nutriva verso gli errori della storia, l’avversione alla guerra (già stigmatizzata, qualche anno prima, con una risposta al celebre sonetto dell’Achillini «Sudate, o fuochi, a preparar metalli»: «Ces sa, Vulcan, di liquefar metalli»): in questo «vastissimo affresco», scrive Getto, «sono rappresentati con un disegno tagliente e con terree e plumbee tinte i mali d’Italia, la carestia, la guerra e la peste e le vicende politiche relative alla successione di Mantova, insomma tutta una materia che evoca ad ogni passo il nome di Manzoni» (e si pensi a quel movimento di folla che apre la poesia: «Per le vie giù frequenti e per le piazze / già strepitose alto silenzio intorno / e strana solitudine s’ammira…»). Insieme a quelle del Testi, L’Italia calamitosa è una delle più alte composizioni civili del Seicento, e si fa apprezzare per il sovrapporsi dei drammatici toni oratorio-sapienziali, quasi di ascendenza biblica, trattati con un uso euforico dell’interrogativa e dell’apostrofe, sullo sfondo immobile di un locus horridus, ovvero di quella “waste land” quale doveva apparire l’Italia. In questi anni difficili, non mancarono testi d’occasione, come l’epitalamio Per le nozze delle Maestà di Ferdinando Ernesto Re d’Ungheria e di Boemia e di Maria Infanta di Spagna (Udine, 1629), e testi d’amore che vanno a comporre un ideale canzoniere per Nicea; ma nacquero anche le amicizie (e le corrispondenze) più profonde e durevoli, con Giovanni Delfino e Carlo de’ Dottori. Nel 1630 Giovan Francesco Loredano fondò a Venezia l’Accademia degli Incogniti, con la quale C. sarebbe entrato in contatto sin dai primi tempi (nel 1632, il suo sonetto, Chiome nere, viene citato da Michiele in un discorso sul tema, letto in una seduta accademica), condividendone il principio secondo il quale «con la conformità de gli studi si stabiliscono le Amicizie, e col mezzo dell’emulazione si raffinano gli spiriti più generosi». Nel 1633, dopo la morte della madre, C. si trasferì a San Daniele. Arrivò anche la sua seconda pubblicazione: una canzone dedicata a Giulia di Strassoldo, «per un suo bellissimo giardino di fiori», Il Giardino (Udine, 1633). Agli anni Trenta risale la Relazione sulla patria del Friuli, scritta (leggiamo nella lettera introduttiva a Sartorio Orsatti) «per tor dalle tenebre qualche memoria di questo nostro paese», e per combattere l’«infingardaggine», «fomentata dall’esser in luogo da non aver mai con chi conferire cosa alcuna appartenente agli studi»; ma sarebbe restata inedita fino al 1676 (Venezia). Iniziò un periodo di relativa tranquillità; rari furono i suoi viaggi: per andare a Loreto, nel 1650; a Roma (ma non si sa in che anno), come lascia supporre una lettera a Domenico Federici del 1655, molto dettagliata sulle cose da visitare; e infine, a Venezia e a Bologna, con tappa a Imola, nel 1657. Intanto, le Glorie de gli Incogniti (1647) divulgavano e stigmatizzavano il primo ritratto di C.: signore di antica nobiltà e letterato colto e schivo, scrive versi eleganti (ancora per lo più inediti, cosa di cui si duole il biografo: «…niente presumendo di se stesso, non permette, che si possano godere per mezo delle stampe i divini parti del suo elevatissimo ingegno»), medita questioni filosofiche e teologiche, si dedica a ricerche erudite. Nel 1659 cominciò ad avvertire i primi sintomi – leggiamo nella Vita premessa alla raccolta delle poesie del 1689 – di un «gravissimo male, che, creduto prima nefritico, si scoperse al fine pietra nella vescica, che causandogli dolore atroce e continuo, lo costrinse ad abbandonare lo studio e il comporre; né poi scrisse altro che qualche sonetto, scherzando talora sovra la sua tormentosa infermità». Al decennio 1650-60 risale probabilmente un libro di Massime cavalleresche, politiche e morali tratte da Tucidide, Senofonte, Tacito e Seneca, un Trattato dell’anima, e una raccolta di Discorsi accademici, tutti perduti, o solo abbozzati. Ma se l’idea di una raccolta di rime non prese forma, le ragioni non stanno solo nelle precarie condizioni di salute. Agli anni Trenta risalgono, disseminate nella corrispondenza, le prime disincantate riflessioni di C. sulla sua lirica. Ecco alcuni stralci: «Io non ho mai fatto professione di poeta», scriveva a Leopoldo de’ Medici, «e nel comporre i miei versi non mi ho proposto altro fine che il mio gusto; onde da sì picciola applicazione non poteva sperare sì gran fortuna che da principi grandi mostrino desiderio di vederli e di farli vedere»; «Quanto alle mie carte scarabocchiate», leggiamo in un’altra lettera a Virginio Sforza, «per solo impulso del genio, per fuga dell’ozio, non solo non son da me reputate meritevoli di stampa ma l’assicuro che di molte né pur tengo copia: tanto lontana è la mia ambizione dal comparire sulla scena dei letterati». Appartato nelle sue tenute, in una sorta di inerziale riparo dalla frenesia del mondo, C. contemplava da lontano il mondo della letteratura contemporanea con cui però teneva proficui contatti epistolari e saltuari incontri, a Venezia, con amici e letterati dell’Accademia degli Incogniti. La sua vocazione alla poesia non si scompagnava mai dall’idea della vanità di ogni ambizione, massime letteraria, ove l’«oprar» non sia indirizzato al vero Bene (ne è un testo chiave Predestinazione, ispirato alla lettura di un Agostino antipelagiano, forse contro le prime inquietudini quietiste che dalla Spagna cominciavano a trapelare in Italia). Dunque, C. esercitò la poesia fuori dal commercio delle lettere, fuori dai favori, dalle invidie, dalle effimere alleanze, ai margini delle fatue mode o delle correnti letterarie; ma non rinunciò al labor limae, che diventa l’obiettivo della condizione “postuma” della sua poesia, in palese contraddizione con l’attitudine dei marinisti, i quali guardano all’“hoggidì” come al definitivo e appagante orizzonte della loro opera. Così, ribadendo ad Antonio Pancera il suo rifiuto di trasferirsi alla corte estense, per invito di Francesco di Modena, C. riassumeva la sua posizione: «Io non son nato per le corti. Il mio genio è del tutto diverso. Ai miei giorni non mi è mai caduto nell’animo pur un pensiero di applicarmi a siffatto esercizio, molto meno devo lasciarmene venir la voglia al presente che mi trovo oramai nel numero dei vecchi, ai quali mal si conviene l’incamminamento di lunghe speranze; anzi, quando avessi lavorato finora vivendo ad altrui disposizione, sarebbe tempo di ritirarmi per vivere a me medesimo. Credami che gli impieghi miei, che i miei voti non cercano altro che la tranquillità dell’animo». Che sia questo «l’inestimabile gioiello della modestia» di C., di cui parlava il biografo degli Incogniti? Resta il fatto che C. non avrebbe pubblicato alcuna raccolta di rime in vita, e tuttavia non avrebbe tenuto segreta la sua attività poetica, che si diffuse sia in Italia, da Ferrara a Firenze a Mantova, sia all’estero, e soprattutto a Vienna (dove raccoglieva la stima dell’imperatore Leopoldo), pur differendone la pubblicazione. Se «il letterato del Cinquecento aveva il privilegio e la prerogativa di comunicare un giro ampio e apparentemente atemporale di valori; quello del Seicento scopre il pubblico» (Varese). Per C., la scelta di risiedere in provincia (in una provincia, però, vivacissima e di estremo interesse quale il Friuli dei Valvasone, degli Amalteo, dei Frangipane) è la cifra controfattuale della scrittura barocca: letteratura senza editoria, poesia senza pubblico. Ecco perché C. non sentì il bisogno di una corte, ma coltivò una rete di amicizie intellettuali in grado di sollecitare con un dialogo aperto e affettuoso la sua poesia a dire quel che è “necessario”, e a consentire, in tal modo, alla «volontà di riflettere, di entrare in un certo senso dentro le immagini e insieme di portare le immagini dentro la riflessione» (Varese). Tanto basta ad allontanare C. dalle polemiche e dagli sterili schieramenti pro o contro il marinismo, e a riportarlo in una dimensione europea più complessa e articolata (si pensi alla terzina iniziale del sonetto Poca polve inquieta, ripresa letteralmente da Reloj de arena di Quevedo, che ci consente di rintracciare un senso manieristico, anche se non profondo come nel modello spagnolo, della letteratura quale metodo di introspezione). Pure al marinismo C. attinge temi e soluzioni stilistiche, come dimostra una rapida escussione delle sue rime, e non tanto nelle liriche amorose, «confinate in una zona giovanile, ma soprattutto assai lontane non già dalle sperimentazioni stilistiche barocche ma dalla predilezione per il “lascivo”» (Baldassarri), anzi improntate a un modello agostiniano-petrarchesco (in cui l’amore persiste oltre la decadenza fisica, come in Ama la sua donna ancorché men bella), quanto nei versi encomiastici, stravaganti e d’occasione (come avviene, per esempio, nel sonetto Sopra l’archibugiar in valle, in cui la novità del tema – il cacciatore non usa più le armi tradizionali ma l’archibugio, che, peggio del fulmine di Giove, non abbatte un volatile alla volta, ma decima gli stormi – si sposa con le soluzioni stilistiche culminanti con un gelido poliptoto in chiasmo, «far il piombo volar, piombar il volo!», degno di un marinista). Scorre, comunque, nella poesia di C. una «vena meditativa, intrisa di religioso pessimismo, alimentata dalla considerazione della tristezza e della inanità dell’esistenza […], tanto che, sovente, l’adesione alle forme concettistiche si colora di un disincantato sorriso» (Auzzas). E tuttavia, tale meditazione annoda l’amara coscienza della fragilità umana («Chi solca il mar del mondo ogn’or aduna / maggior peso di colpa, e ’l cammino torto / sul tardi de l’età vie più s’imbruna…», recita il toccante sonetto Per una nipotina dell’Autore che visse pochi giorni) con una metafora frustrante dell’io-mondo (quale si configura in L’autore travagliato da mal di vertigini) che non dà tanto forma a un narcisismo funebre, quanto a un sentimento della precarietà della condizione mortale e, quindi, dei rapporti umani. Ne è il risultato più complesso la canzone Della miseria e vanità umana, in cui una convinta intonazione religiosa (in senso lato), venata da una cupa, ascetica diffidenza alla vita, colma il “manque” esistenziale con uno slittamento enfatico che ricorda certe grandiose pale barocche, e tuttavia riesce, sul motivo di fondo del vanitas vanitatum che travolge quanto l’uomo fa senza la guida di un fine superiore, in «un moralismo sicuro, che contempla il male senza sottili attrazioni, anzi, con ferma coscienza» (Jannaco). La morte, nel 1636, di Taddea Colloredo è anche una delle poche date certe – insieme con qualche riferimento storico nei testi encomiastici – della poesia di C., dal momento che ispirò un cospicuo numero di sonetti (alcuni dei quali, come Sparita è ogni mia luce, ogni mio bene, vibranti di una struggente solitudine); ma non fu decisiva nella ispirazione di un ideale canzoniere, tanto meno nell’indicare un “revirement”, intorno alla metà del secolo, della poetica di C. verso soluzioni classiciste, «tanto esplicitamente barocchi paiono gli esiti di taluni sonetti sicuramente tardi, di pochi anni anteriori alla morte» (Baldassarri). Nei versi di C. è evidente invece la definitiva metamorfosi del modello petrarchesco e marinista: da trama evolutiva di un’opera che scatta e si svolge nel tempo, a spirale, in cui i testi si rimandano come in un gioco di specchi, esposti a un’incessante erosione tematica dell’immaginario barocco. Qui spicca, con peculiare forza, il tema dell’orologio, emblema moderno di un topos classico (il “ruit hora”) dove confluisce anche il senso di colpa cristiano che illumina l’uomo nella sua tragica condizione mortale. E proprio la tragedia, come genere, costituisce, per C., negli ultimi anni della sua vita, nuovo motivo di interesse: «Dal Grimaldi e da gli altri amici», leggiamo nella Vita preposta alla raccolta di poesia del 1689, «fu più volte stimolato a comporre qualche tragedia, per lasciare al mondo un’opera che nell’argomento e nella mole fosse degna del suo elevatissimo ingegno, considerandogli che avend’egli, oltre la chiarezza e gravità dello stile, cognizione perfetta dell’arte e una felicità incomparabile nello spiegare la sentenza morale e gli affetti, era verisimile che, non trovandosi occupato il luogo da quelli, che sino allora avean publicate tragedie in lingua volgare, toccasse a lui essere il Sofocle e l’Euripide italiano». C. si cimenta nella tragedia scrivendo qualche azione teatrale e, soprattutto, L’umiltà essaltata, ovvero Ester Regina, probabilmente rifinita da Bartolomeo Grimaldi, e pubblicata postuma (A. Remondin e G. M. Rossi, Bassano 1664). Segue da vicino la raccolta delle tragedie dell’amico Delfino, in vista della stampa (non a caso l’edizione di Giuseppe Comino, Padova 1673, reca il Dialogo della tragedia in cui compare anche C. fra i personaggi). Ma il poeta morì a San Daniele il 7 aprile 1663. La raccolta delle rime disperse cominciò subito dopo la morte di C., per iniziativa di amici ed estimatori, fra i quali il principe Leopoldo, e giunse in porto nell’edizione fiorentina del 1666, dopo una «scelta strettissima e rigorosa» (recita l’avviso Al discreto lettore), così come avrebbe gradito l’autore, il quale paragonava le poesie a delle «gioie», tanto più preziose quanto più rare. Alla prima edizione, sarebbero seguite diverse ristampe e nuove edizioni, con aggiunte anche discutibili, fino a quella veneziana, considerata la più attendibile, del 1689, resa necessaria poiché le precedenti (si legge nella premessa) «furono in più volte e in vari luoghi impresse, ma né tutte né con tutta la fede» nei confronti della volontà dell’autore, senza dire che alcune furono attuate strumentalmente in senso antimarinista (come quella napoletana del 1669). L’edizione del 1689 conferma la suddivisione dell’opera poetica in due parti: nella prima sono le poesie «che l’Autore riconobbe sempre per sue»; nella seconda, troviamo «l’altre fatte la maggior parte a richiesta d’amici, o di dame religiose sue parenti, ond’egli solea dire, ch’eran di quelli, a contemplazione de’ quali le avea composte», oltre alla tragedia Ester, in appendice. Sarebbe stata questa, la raccolta che sarebbe servita da punto di riferimento per la ricca edizione moderna di Michele Rak, che supera le meritorie scelte antologiche novecentesche di Benedetto Croce, Giuseppe Guido Ferrero e Giovanni Getto, e per gli studi sulla tradizione manoscritta e a stampa delle rime che proprio negli ultimi anni hanno registrato, in particolare ad opera di Lorenzo Carpané, importanti acquisizioni e significativi progressi.

ChiudiBibliografia

Edizioni: per le rime di C. ci limitiamo a ricordare l’edizione moderna, Poesie, a cura di M. RAK, Torino, Einaudi, 1978; per quanto riguarda le prose storico-erudite, si veda Notizie storiche sulle nobili famiglie friulane di Varmo e di Pers scritte da fra Ciro di Pers, Venezia, Tip. del Commercio, 1875; per l’attività epistolare, N. BUSETTO, Carlo de’ Dottori letterato padovano del secolo decimosettimo, Città di Castello, Lapi, 1902, e G. RONCONI, «Le ragioni dei Principi» e l’«onorata ambizione» del poeta. Domenico Federici corrispondente di C. e di Carlo Dottori, «Atti e memorie dell’Accademia Patavina di scienze, lettere ed arti», 94 (1981-82).

Sulla vita di C., oltre alle biografie erudite La idea d’un vero cavaliere, ovvero la vita di Ciro di Pers scrita da Giusto Fontanini [1690-95], ora edita da L. CARPANÉ, Ciro di Pers 1599-1999. Atti del convegno nazionale «Quattro secoli di Ciro di Pers» (Majano - San Daniele, 25-26 settembre 1999), Sequals (PN), Grafiche Tielle, 2000, 51-141; e quella di LIRUTI, Notizie delle vite, IV, 247-254, ricordiamo D. PANCINI, Ciro di Pers-Varmo. Memorie biografico-letterarie, Udine, Patronato, 1883; P. V. DE VITO, Ciro di Pers tra classicismo e barocco, «Atti e memorie dell’Accademia di scienze, lettere ed arti di Udine», s. VII, 4 (1960-63), Udine, 1965; C. DE JESO, Contributo allo studio di Ciro di Varmo-Pers, Udine, Tip. Moderna, 1965.

Per collocare C. nell’orizzonte del suo secolo, possiamo ricordare: C. JANNACO, Il Seicento, Milano, F. Vallardi, 1963; G. GETTO, Introduzione, in Opere scelte di Marino e dei Marinisti, Torino, Utet, 1954, II, 9-94; C. VARESE, Poesia, in Storia della letteratura italiana. ... leggi V. Il Seicento, diretta da E. CECCHI - N. SAPEGNO, Milano, Garzanti, 1967, 792 sgg.; G. BALDASSARRI, «Acutezza» e «Ingegno»: teoria e pratica del testo barocco (in Storia della cultura veneta, 4/I, a cura di G. ARNALDI - M. PASTORE STOCCHI, Vicenza, Neri Pozza, 1983, 223-247.

Degli studi critici più recenti segnaliamo: M. PINNA, Quevedo e C., «Filologia moderna», 19-20 (1965); N. PAULUZZO, Ciro di Pers poeta barocco?, Udine, SFF, 1968; M. RAK, Introduzione, a C., Poesie, Torino, Einaudi, VII-LIV; G. AUZZAS, Ciro di Pers, in Dizionario critico della letteratura italiana, III, M-RI, Torino, Utet, 19862, 417-419; V. BONITO, Il nodo dell’antitesi: da Góngora a Ciro di Pers, «Lingua e stile», 23/3 (1988), 427-444; L. CARPANÉ, Poesie inedite di Ciro di Pers, «Studi secenteschi», 30 (1989), 193-297; V. BONITO, Carte mischiate: postille a due sonetti di (o attribuiti a) Ciro di Pers, «Filologia e critica», 16 (1991), 47-51; ID., Visione del tempo e tempo della morte in un poeta barocco, «Intersezioni», 10 (1990), 239-251; F. BANDINI, I calcoli ai reni di Ciro di Pers, «L’Indice dei libri del mese», 4 (1994), 6; M.P. GHEZZO, Ciro di Pers e la simbologia della morte, in La morte nella letteratura italiana (Poliziano, Ariosto, Tasso, Ciro di Pers, Leopardi), Padova, Unipress, 1995; M. SARNELLI, «Maravigliosa chirezza», «Raccomandazioni» e «Mal di pietra»: il carteggio Delfino-Pers, «Studi secenteschi», 37 (1996), 225-315; L. CARPANÉ, La tradizione manoscritta e a stampa delle poesie di C., Milano, Guerini, 1996; ID., Proposta di nuove acquisizioni su C., con un’appendice di testi inediti, «Rivista di letteratura italiana», 1 (1999), 109-152; P. PAOLINI, Temi e motivi nella produzione lirica di Ciro di Pers, in Ciro di Pers 1599-1999. Atti del convegno nazionale «Quattro secoli di Ciro di Pers» (Majano/San Daniele, 25-26 settembre 1999), Sequals (Pordenone), Grafiche Tielle, 2000, 27-49.

Nessun commento